本文转自“梅斯医学”公众号

微塑料(MP)是全球生物圈中普遍存在的污染物,它无处不在,可通过吸入或摄入进入人体,对人类健康构成重大风险。

既往有研究表明,微塑料暴露会导致消化、呼吸和生殖系统的氧化应激和炎症,扰乱肠道菌群和代谢物。而最近研究显示,MP存在于骨髓中,甚至会破坏造血系统。然而,MP影响造血干细胞(HSCs)的具体机制及其在造血干细胞移植中的临床相关性在很大程度上仍不清楚。

近日,浙江大学医学院/良渚实验室黄河、钱鹏旭团队在Cell Discovery杂志发表研究成果表明,MP通过破坏肠道结构和通透性,进而降低肠道中Rikenellaceae的丰度和次黄嘌呤的含量,并且在骨髓HSC中抑制HPRT-Wnt信号传导。该研究揭示了微塑料对HSC的有害作用和机制,为预防MP对造血系统的损害提供了潜在策略。

一、研究内容与思路

1、长期摄入MP会损害造血系统

作者使用吲哚菁绿色标记的聚苯乙烯(MP的一种)(ICG-MP)小鼠模型来研究MP在体内的分布,发现MP主要聚集在胃肠道中,在肾脏中略有分布,但在其他器官中没有发现。此外,在外周血中,相比于空白对照小鼠或低剂量ICG-MP小鼠,高剂量ICG-MP小鼠的荧光强度较高,表明MP可以从肠道进入血液。

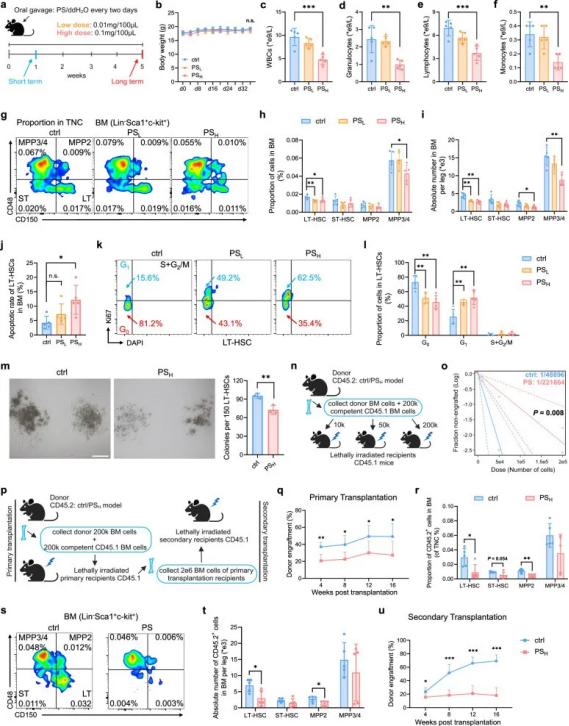

接下来,作者构建了短期和长期MP小鼠模型,发现相比于短期摄入MP,长期摄入MP会降低HSC的增殖及更新能力,表明MP会以时间和剂量依赖性形式去抑制造血系统。此外,作者还发现长期摄入MP会破坏HSC的自我更新能力,表明HSC受损。

研究思路1:作者想要探讨MP对造血系统是否有影响。首先给予空白对照小鼠MP构建MP小鼠模型,之后探讨MP进入体内后的去向,发现MP主要集中在肠道,经过一段时间后由肠道入血,表明MP可以进入血液循环。血液循环中最为重要的便是造血干细胞(HSC),对此,作者进一步探讨了MP入血后对HSC的影响。

2、MP会破坏小鼠的肠道微生物群,进而损害造血系统

作者采用不同浓度MP来培养骨髓细胞,发现MP对骨髓细胞没有影响;进一步,作者将MP直接注射入血,持续4周,发现MP直接入血对血液细胞中的HSC比例、总数以及凋亡没有影响。这些数据表明,MP在体内的影响可能是间接的。

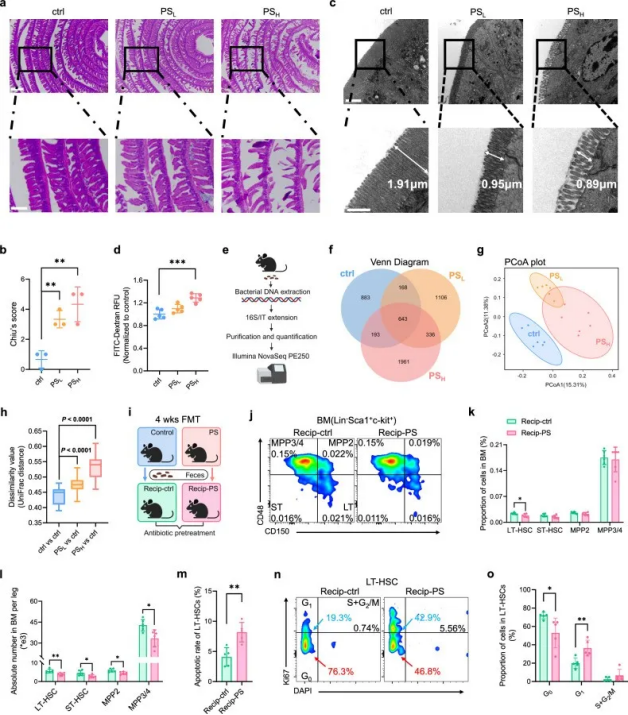

对此,作者检测了MP小鼠肠道系统,结果发现MP小鼠小肠的绒毛结构被严重破坏,微绒毛长度明显缩短,微绒毛间隙扩大,肠道通透性增加,表明MP改变了肠道结构和通透性。16S rDNA结果表明MP小鼠中微生物群结构发生改变。接着,对MP小鼠和空白对照小鼠进行菌群移植,发现接受MP小鼠菌群的空白对照小鼠HSC比例和数量减少,表明MP会影响肠道微生物群以及肠道结构,进而导致造血系统恶化。

研究思路2:发现了MP可以影响HSC后,作者开展了体外实验,探讨MP对富含HSC的骨髓细胞的影响,后续又将MP直接注射入空白对照小鼠血液循环中,发现MP无法直接对HSC产生影响。

而之前观察到MP进入后先聚集于肠道,因此,作者探讨了MP小鼠肠道结构、菌群变化情况。最终得出结论:MP会影响肠道微生物群以及肠道结构,进而导致造血系统恶化。

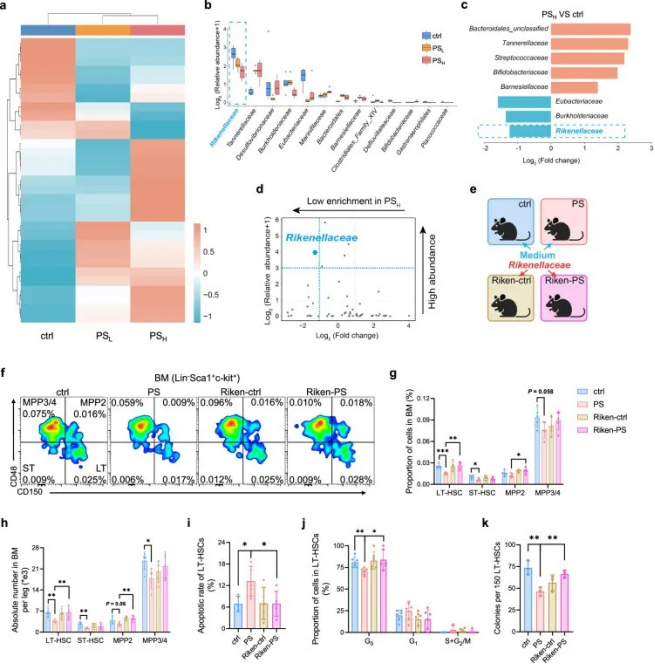

3、MP通过Rikenellaceae和次黄嘌呤破坏HSC

作者进一步对菌群进行无偏聚类分析,发现在MP小鼠中Rikenellaceae显著减少。对此,作者在MP小鼠中接种Rikenellaceae,发现小鼠HSC的比例和数量显著升高。

鉴于MP可能会影响代谢物,作者分析了空白对照小鼠和MP小鼠粪便样本代谢组学,发现MP小鼠嘌呤衍生物次黄嘌呤和黄嘌呤下降幅度最大。此外,Rikenellaceae的相对丰度与次黄嘌呤呈正相关。流式细胞术显示,次黄嘌呤处理的MP小鼠骨髓中HSPC的频率和绝对数量均显著恢复。

以上结果表明:外源性给予Rikenellaceae或次黄嘌呤可以改善MP对HSC的不利影响。

研究思路3:明确了MP会对菌群产生影响后,进一步便是具体到对哪一类菌群产生影响。聚类分析及实验验证表明Rikenellaceae是主要变化菌群。肠道菌群会产生一系列代谢产物,对此,作者开展了代谢组学以及实验,验证发现代谢物次黄嘌呤。最终外源性给予Rikenellaceae或次黄嘌呤,发现二者均可以改善MP对HSC产生的不利影响,表明二者在这一环节发挥的重要作用。

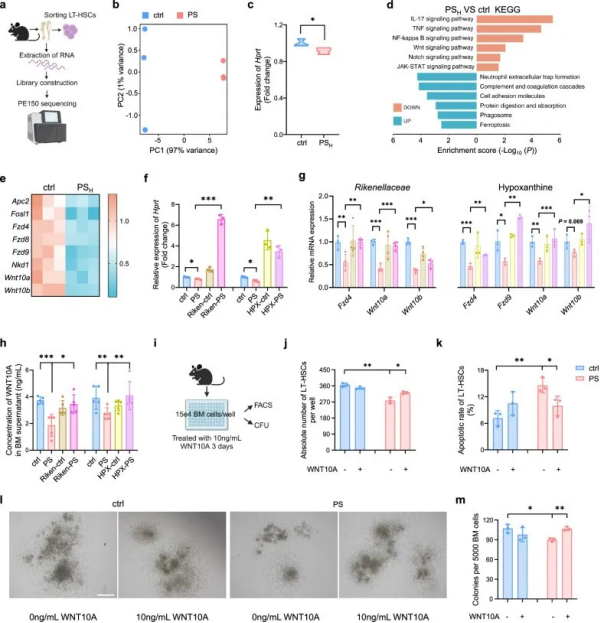

4、长期摄入MP会使HSC中的HPRT-Wnt信号传导失活

接下来,作者采用转录组来鉴定MP影响HSC的潜在下游机制,发现次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶(HPRT)的表达略有降低,HPRT是一种催化次黄嘌呤和鸟嘌呤转化产生嘌呤核苷酸的酶。次黄嘌呤和HPRT的缺乏表明嘌呤生成途径受损。富集分析发现Wnt信号通路是MP处理HSC中最富集的下调通路之一。实验发现Wnt信号通路相关基因的mRNA水平在暴露于MP后显著降低,HPRT和Wnt信号转导基因的表达下降在用Rikenellaceae或次黄嘌呤给药后显著恢复。这些数据表明,MP通过HPRT-Wnt轴失活损害HSC。

研究思路4:明确了MP通过影响Rikenellaceae菌群以及代谢产物次黄嘌呤的表达来抑制HSC增殖及功能,进而影响造血系统后,接下来便是探讨其下游通路。转录组学分析以及实验验证发现,MP通过HPRT-Wnt轴失活损害HSC。

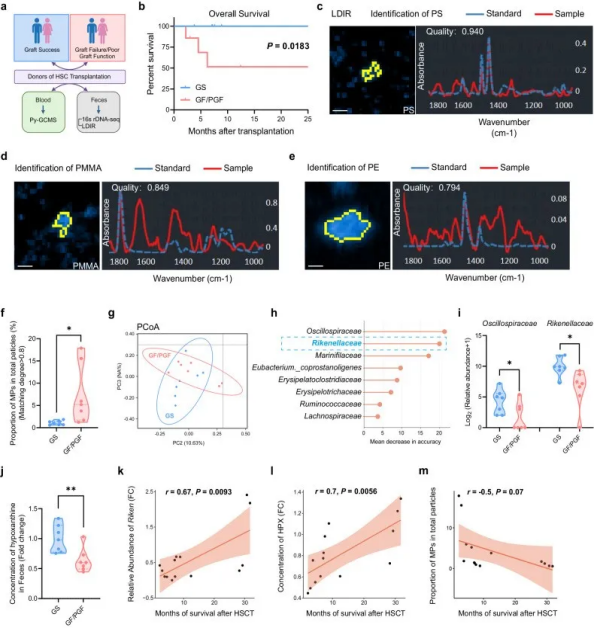

5、健康供体中MP的高暴露会导致接受同种异体HSC移植患者的植入失败

最后,作者开展了一项临床试验,从14名健康供体中收集粪便和血液样本,这些供体的CD34+ HSPC 移植到急性骨髓细胞白血病(AML)、急性淋巴细胞白血病(ALL)或骨髓增生异常综合症 MDS)患者中。根据造血干细胞移植后患者的植入状态,将患者分为移植成功(GS)和移植失败或移植物功能差(GF/PGF)两组。

分析发现,与GS供体相比,GF/PGF供体中所有检测到的MP比例更高,包括血液。进一步实验发现在GF/PGF供体的粪便中,Rikenellaceae的丰度显著降低,次黄嘌呤水平也降低。最后计算患者生存时间与MP、Rikenellaceae或次黄嘌呤水平之间的Pearson 相关系数,发现患者生存率与 Rikenellaceae或次黄嘌呤的丰度之间存在很强的正相关关系,与粪便 MP水平呈负相关。

综上所述,在小鼠中发现的MP、Rikenellaceae和次黄嘌呤之间的联系在人类供体中也适用,且与HSC移植成功率息息相关。

研究思路5:研究到第四部分的时候,整个实验已经完善,得出结论:MP通过破坏肠道微生物-次黄嘌呤-Wnt信号轴抑制HSC的自我更新,进而影响造血系统。最后,作者还收集了临床样本,探讨在小鼠中得到的结论是否在人体中同样适用。

小结

作者通过构建MP小鼠模型,证明长期摄入微塑料对HSC的数目与功能都造成了严重的损害。

首先是发现了MP小鼠HSC异常,之后发现MP是间接影响HSC,采用16S rDNA、代谢组和转录组测序,揭示了MP通过破坏小鼠肠道结构和通透性,改变肠道菌群以及代谢物的丰度,最终使骨髓HSC中的HPRT-Wnt信号通路失活。

最后,还浅浅在人体中开展了实验验证,表明小鼠中所得结果适用于人体中,表明MP的确会损害人体造血系统,为预防MP对造血系统的损害提供了潜在策略,并为临床实践中选择合适的造血干细胞供体提供了基础依据。

参考文献:

[1] Jiang L, Ye Y, Han Y, et al. Microplastics dampen the self-renewal of hematopoietic stem cells by disrupting the gut microbiota-hypoxanthine-Wnt axis. Cell Discov. 2024;10(1):35. Published 2024 Mar 29. doi:10.1038/s41421-024-00665-0